导读:

期货交易中,“顺势而为”往往建立在对经典技术分析的深度理解与实战验证上的。若连市场运行的核心规律、形态信号的形成机制、量价互动的内在关联都未吃透,所谓的“顺势”不过是脱离本质的盲目赌博,既无法把握趋势红利,更难以规避潜在风险。

有一本书叫《期货市场技术分析》,我们习惯称它为“蓝皮书”,里面记录了市面上大多数常见的技术交易方法。

下面我们结合这本书中的内容来探讨一些期货交易的经典技术与操作理念,这些内容是穿透市场表象、精准捕捉趋势的关键,唯有逐一审视其底层逻辑,才能真正实现“顺势”而非“随势”。

1

震荡突破:蓄势后的爆发逻辑

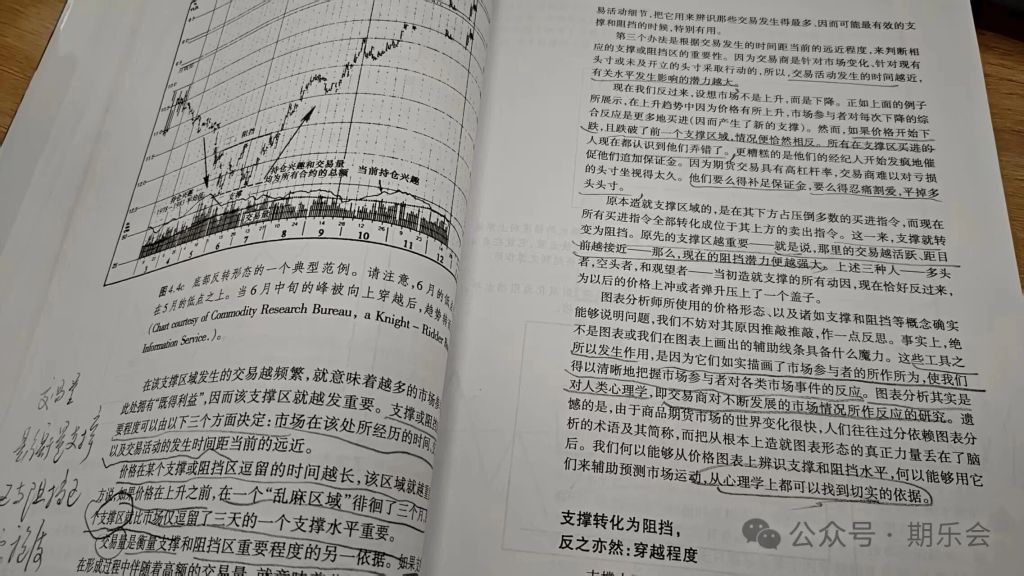

当价格长期在狭窄区间内震荡,多空双方围绕关键价位反复博弈,便形成了市场共识下的“密集区”,也就是我们常说的震荡行情。此时,多空力量暂时均衡,无论持仓方向如何,交易者都难以获得可观价差收益,平仓意愿大幅降低,未平仓合约随之持续累积,这一过程如同火山喷发前的能量积蓄,多空双方的分歧与博弈不断沉淀,市场对突破方向的期待逐渐升温,即“蓄之既久,其发必速”。

密集区的持续时间越长,多空博弈的充分性越高,累积的能量就越庞大,后续突破的爆发力也越强。

密集区突破后,走势之所以能呈现强劲动能,是因为三类核心力量的叠加共振:

一是在密集区提前布局的交易者,在方向明确后迅速加码,借助趋势惯性扩大持仓规模,进一步强化趋势方向;

二是此前因方向不明保持观望的中立交易者,见突破信号确认后迅速跟风入场,为趋势注入新增量资金与交易动能;

三是在密集区判断失误、持仓方向与突破方向相反的交易者,为规避亏损扩大而被迫止损离场,这类技术性买卖形成的“助推力”,会进一步放大突破后的走势幅度。

操作的核心在于“耐心等待与信号确认”:未明确突破方向时,密集区内部的震荡走势充满随机性,贸然入市等同于在未知风险中赌博,不仅容易被反复洗盘,还可能错过真正的突破时机。

此时需以逸待劳,通过观察价格波动幅度、成交量变化等细节,确认突破是否有效,如突破后是否站稳关键价位、量能是否同步放大,待震荡区间彻底打破后再顺势追单,避免在震荡区间内频繁操作导致的资金损耗与心态失衡。

2

量价关系:趋势的“动力”与“方向”

期货市场的基本因素虽能影响市场长期趋势走向,短期涨跌的直接驱动力,始终来自市场买卖行为的实时博弈,即便出现重磅利多消息,若未能转化为实际买盘入场,价格也难以形成有效上涨;同理,再重大的利空消息,若未引发大规模卖压释放,价格也无由出现暴跌。

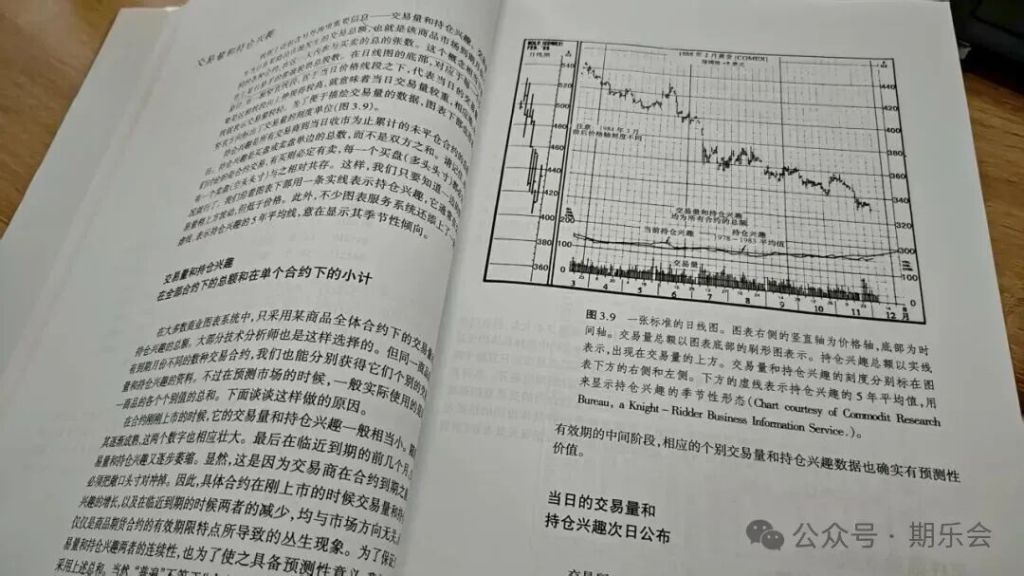

在量价互动的逻辑中,成交量是趋势运行的“动力源”,反映市场资金的活跃程度与交易意愿;价格走势是趋势的“方向标”,体现多空力量博弈的最终结果,二者关联的判断,是趋势延续性与转折风险的核心依据。

量价互动的核心逻辑可细化为三个维度:

- 趋势延续信号:价涨量增时,说明买盘持续涌入,市场看涨情绪浓厚,升势具备充足动力,大概率延续;价跌量增时,表明卖压集中释放,看空情绪主导市场,跌势初起且动能强劲。

- 趋势转折预警:价涨量缩时,意味着买盘逐渐枯竭,市场看涨情绪开始降温,升势缺乏后续动力,大概率进入调整或转折阶段;价跌量缩时,显示卖压逐步衰减,看空情绪趋于平缓,跌势接近尾声,反弹或反转信号临近。

- 量价分析的“时空维度”:不可仅对比单日量价数据,需结合周线、月线等更长周期的量价互动规律,从时间维度判断趋势的持续性;同时需明确成交量的增减仅能加剧或缓和现有趋势的运行节奏,不会改变趋势的核心方向,二者的功能不可混淆,若误将“量能变化”等同于“方向反转”,极易陷入操作误区。

3

反复行情:短线机动与风险控制

行情并非总是呈现单边涨跌的清晰走势,介于两段趋势之间的“箱形走势”,是市场缺乏明确利多或利空驱动、多空力量暂时失衡的典型表现。此时,价格围绕固定区间上下波动,触达区间上限时,空头力量主导回调;碰及区间下限后,多头力量推动反弹,整体呈现“拉锯式”博弈。

本质是交易者多以短线投机为主,缺乏长期持仓信心,导致行情难以形成单向突破,只能在狭窄范围内反复震荡。

应对此类行情,核心策略需围绕“短线思维+严格止损+信号验证”展开:首先,需精准判断区间上下限的有效性,接近区间下限时,可轻仓布局多单,博取反弹收益;触达区间上限时,立即平仓多单并反手做空,捕捉回调机会。操作过程中,需即时下好反转单,避免因犹豫错过离场或入场点,由于区间波动幅度有限,盈利空间本就狭窄,一旦错失关键价位,极可能从盈利转为亏损。

同时必须清醒认知:箱形走势 是市场过渡阶段的暂时状态,随着多空力量对比变化或外部驱动因素出现,突破迟早会发生。因此,每一笔持仓都需设置严格止损:多单以区间下限为止损位,若价格跌破下限,证明多头支撑失效,需立即离场;空单以区间上限为止损位,若价格突破上限,说明空头压力瓦解,需及时认赔。

若自身缺乏短线操作的敏锐度与执行力,最佳选择是“忍住不做”,避免在震荡中频繁试错消耗资金与心态,等待突破信号明确后再入场。

4

技术性调整:短线获利的“间隙机会”

再凌厉的趋势也不会以直线形态运行,中间必然穿插“技术性调整”,即趋势运行过程中的盘整阶段。这一阶段的形成,源于三类市场行为的共同作用:

一是前期持仓获利的交易者,为锁定收益开始分批平仓,形成反向抛压或买盘;

二是持仓亏损的交易者,采取“平均价战术”,在调整过程中追加同方向仓位,试图通过摊薄成本降低风险,导致走势出现局部曲折;

三是短期投机者利用趋势间隙进行突击交易,快进快出赚取小额价差,进一步加剧短期波动。通常情况下,技术性调整的幅度为前一段涨跌幅度的30%-50%,这一区间既是趋势的“蓄力期”,也是短线交易者捕捉波段收益的窗口期。

技术性调整的信号可通过走势特征与量能变化综合判断:

- 升势中的调整信号:连涨多日后,日线涨幅逐渐递减,价格上行动能明显减弱;或出现高开低收的K线形态,且伴随长上影线,这表明高位抛压增强,买方无力继续推升价格,调整即将到来。

- 跌势中的反弹信号:连跌多日后,日线跌幅逐步收窄,价格下行压力持续缓解;或出现低开高收的K线形态,且伴随长下影线,这意味着低位买盘涌现,卖方抛售意愿减弱,反弹临近。

操作原则需坚守“短线不贪、顺势为本”:借助技术性调整进行反向短线操作时,需提前设定目标幅度,一旦价格抵达预期区间,立即平仓离场,不可奢望调整突破常规幅度,更不能误判调整为趋势反转。

需明确:技术性调整仅是趋势运行中的“间隙”,不会改变大方向,如同拳头后缩是为了更有力地出击,调整的本质是为趋势后续延续积蓄动能,若过度纠结于短期波动,反而会错失主趋势的核心收益。

5

单日转向:趋势中的“短期反转信号”

涨跌交替是期货市场的基本规律,除了大方向的形态反转,还存在一种高频出现的“单日转向”形态,多发生在持续急升或急跌行情之后,单日之内价格呈现剧烈波动:急升后出现高开低收的K线,且伴随较长上影线;急跌后出现低开高收的K线,且伴随较长下影线。

这类形态的核心特征是“承先启后”:开市价延续前期趋势惯性,如急升后高开、急跌后低开,体现趋势的短期延续性;收市价则与前期趋势方向相反,如高开后回落收跌、低开后反弹收涨,预示后续短期调整的开启。

单日转向的核心成因是“集中获利回吐与情绪修正”:在持续急升行情中,多头持仓者累积了大量浮动盈利,随着价格抵达关键高位,获利了结意愿集中爆发,大量平仓单推动价格回落;在持续急跌行情中,空头持仓者同样持有可观浮动盈利,价格跌至关键低位时,补仓平仓需求集中释放,大量买单拉动价格反弹。这种短期情绪的集中释放,使得单日走势呈现“反转”特征,但其影响范围通常局限于短期,后续调整幅度一般为前一段涨跌幅度的30%-50%。

操作时需把握“确认信号、抓尾段机会”的原则:不可在单日走势波动初期贸然入场,需等待临近收市时,确认转向形态是否成立,避免被盘中虚假波动误导。

一旦转向信号确认,可轻仓入场参与后续短期调整,同时设置严格止损,若后续走势未按预期展开,需及时离场,防止转向信号失效导致亏损扩大。

6

头肩顶/倒头肩底:趋势反转的“强信号”

头肩顶是升势转向跌势的可靠技术形态,其形成过程需经历“左肩-头-右肩-颈线突破”四个阶段:

在升势延续中,价格先上涨至某一高位后回落,形成“左肩”;

随后再次上涨,突破左肩高点形成更高位,之后再度回落,形成“头”;

接着价格第三次上涨,但未能突破头部高点,仅回升至与左肩高度相近的位置便开始回落,形成“右肩”;

最后,价格跌破左肩与头部回落低点的连线,跌势正式确认。

倒头肩底则是跌势转向升势的镜像形态,形成过程与头肩顶相反,突破颈线后升势确认。

头肩顶形态的操作逻辑需兼顾“试探与确认”:

- 试探入场:当左肩与头部形成后,若怀疑后续可能形成头肩顶,可轻仓建立空单,但需设置严格止损,若价格突破头部高点,说明升势仍在延续,头肩顶形态不成立,需立即平仓离场,避免逆势持仓。

- 确认加仓:当右肩形成且价格跌破颈线时,跌势信号正式确认,可适度加仓空单,进一步扩大收益。需注意的是,颈线突破后的回踩动作较为常见,若回踩时价格未能重新站上颈线,反而再度回落,可视为二次确认信号,此时可进一步加仓。

- 周期与幅度:头肩顶形态的孕育周期较长,通常需要1个半月左右(约40个交易日),形态形成后的跌幅至少为“头部高点至颈线的垂直距离”,操作时需保持耐心,不可急于求成,更不能在形态未完全确认时重仓入场。

7

双顶与双底:趋势逆转的“直观信号”

双顶是升势转向跌势的直观技术形态:价格在升势中先上涨至某一高位,形成“第一顶”,随后回落至某一低点;接着价格再度上涨,接近第一顶高度时受阻回落,形成“第二顶”;最后,价格跌破第一顶与第二顶之间回落低点的连线,跌势正式开启。双底则是跌势转向升势的镜像形态,价格两次下跌至相近低位形成“双底”,突破颈线后升势确认。

双顶形态的核心逻辑是“买气衰竭与卖压主导”:第一顶形成后,价格回落说明已有部分多头开始获利离场,市场看涨情绪出现松动;第二顶形成时,价格未能突破第一顶高度,表明多头已无力推动价格继续上行,买气彻底衰竭,此时,在第一顶附近被套牢的多头持仓者,见价格再次接近高位,纷纷选择平仓止损,大量抛单形成主导性卖压,推动价格跌破颈线。双底形态则相反,第二底形成时卖压衰竭,空头平仓与新多头入场共同推动价格突破颈线,开启升势。

操作时需坚守“信号确认与风险控制”:无论是双顶还是双底,均需等待颈线突破后再入场,不可在形态未确认时提前布局,若双顶未跌破颈线、双底未突破颈线,极可能形成“假形态”,贸然入场易陷入亏损。

同时,需设置严格止损:双顶做空后,以第一顶高点为止损位;双底做多后,以第二底低点为止损位,若价格突破止损位,说明形态失效,需立即认赔离场。

8

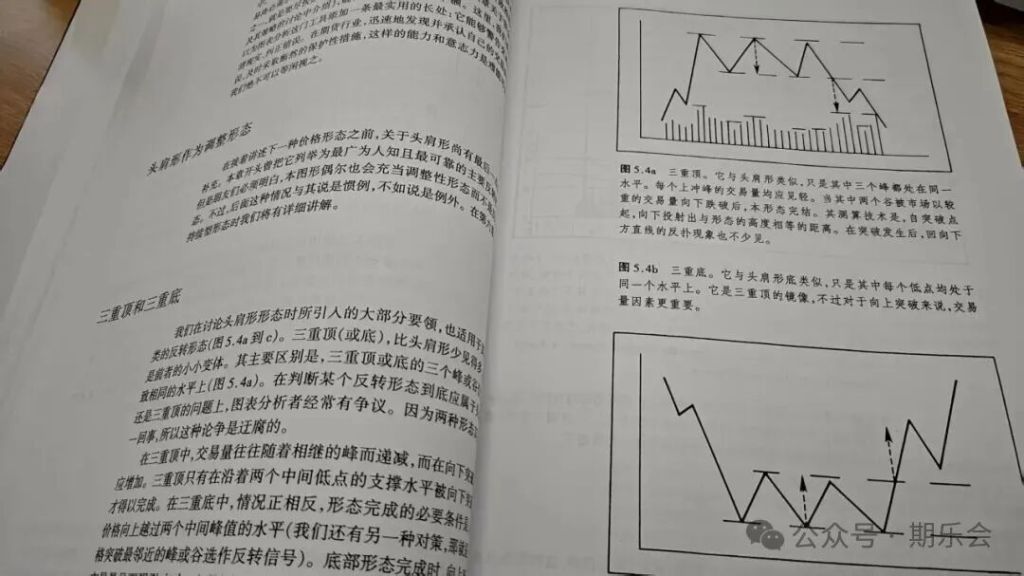

三次到顶与三次到底:多空衰竭的“临界信号”

“三次到顶不破则卖,三次到底不穿则买”,是期货交易中基于多空情绪演变的经典战术,其本质是“市场信心耗尽后的趋势逆转”。

从情绪逻辑来看,市场走势的延续依赖于资金与信心的双重支撑,当多空力量连续三次冲击关键价位均失败时,意味着主导方的信心与动能已彻底衰竭,趋势转向成为必然。

具体而言,“三次到顶不破”的核心逻辑是:价格连续三次上涨至某一高位,均未能突破该价位,第一次到顶时,多头仍有信心继续推升,市场看涨情绪浓厚;第二次到顶时,多头信心开始动摇,推升力度明显减弱;第三次到顶时,多头已无力突破高位,买气“一鼓作气,再而衰,三而竭”,此时卖盘开始占据主导,价格大概率转向下跌。

“三次到底不穿”则相反:价格连续三次下跌至某一低位,均未能跌破该价位,空头信心逐步耗尽,买盘开始主导,价格大概率转向上涨。

操作时需警惕“陷阱与止损”:由于这一信号的市场认知度较高,部分大户可能利用其设置“假信号陷阱”,如三次到顶后故意小幅突破高位,诱骗跟风做空,随后迅速拉回价格;或三次到底后故意小幅跌破低位,诱骗跟风做多,随后快速打压价格。

因此,入场后需立即设置止损:三次到顶做空后,以突破高位的价格为止损位;三次到底做多后,以跌破低位的价格为止损位,若触发止损,需果断离场,不可抱有侥幸心理。

9

大圆顶与大圆底:慢节奏的“趋势转向信号”

大圆顶与大圆底是期货市场中慢性趋势反转的典型形态,多发生在长期趋势的末期,其形成过程呈现“慢节奏、渐变式”特征。

大圆顶的形成:在长期升势后,行情进入胶着状态,价格波动幅度逐渐收窄,先以缓慢速度小幅上移,到达相对高位后,再以同样缓慢的速度小幅下移,在日线图上形成“抛物线”状的圆弧顶,随后开启跌势。

大圆底则相反:在长期跌势后,价格波动幅度收窄,先缓慢下移至低位,再缓慢上移,形成“锅底状”的圆弧底,随后开启升势。

这类形态的形成周期极长,通常需要2-3个月,其慢节奏特征源于三类因素:一是主导趋势的基本因素未出现重大变化,市场缺乏明确的转向驱动,仅依赖“物极必反”的周期性预期心理推动;二是形态酝酿期间,市场交投清淡,成交量与未平仓合约显著减少,多空双方均处于“观望、试探”状态,交易意愿低迷,导致价格波动缓慢;三是大户资金的“隐蔽操作”,在大圆顶酝酿时,大户通过“小量、多批、持续”的方式逐步出货;在大圆底酝酿时,通过同样方式逐步吸筹,避免引发市场关注,形成“渐变式”的形态轨迹。

尽管大圆顶与大圆底的形成节奏缓慢,但从技术可靠性来看,这类形态的反转信号较为明确,由于其酝酿过程充分,多空力量转换彻底,一旦形态确认,后续趋势的延续性较强。

操作时需保持“长期耐心”,不可急于入场,需等待形态完全确认后,结合成交量变化,逐步建立仓位,同时设置长期止损,应对形态确认后的回踩风险。

10

趋势线:判断趋势延续的“基础工具”

趋势线是简化走势、判断趋势方向与强度的基础工具,其绘制逻辑基于“趋势惯性”:在上升趋势中,连接两个或两个以上波段低点,形成“上升趋势线”,该线反映价格上涨过程中的支撑力度;在下降趋势中,连接两个或两个以上波段高点,形成“下降趋势线”,该线反映价格下跌过程中的压力力度。

从市场逻辑来看,趋势线的核心作用是“量化趋势惯性”,价格在上升趋势线上运行,说明买气持续主导,升势具备惯性支撑;价格在下降趋势线下运行,说明卖压持续主导,跌势具备惯性压力。

趋势线的操作逻辑可细化为:

- 趋势延续:上升趋势中,价格回踩上升趋势线后反弹,且成交量同步放大,说明支撑有效,升势大概率延续,可继续持有多头或适度加仓;下降趋势中,价格反弹至下降趋势线后回落,且成交量同步放大,说明压力有效,跌势大概率延续,可继续持有空头或适度加仓。

- 趋势转折:上升趋势中,价格跌破上升趋势线,且后续未能快速回踩线上,说明支撑失效,升势可能转向,需减仓或平仓多头;下降趋势中,价格突破下降趋势线,且后续未能快速回踩线下,说明压力失效,跌势可能转向,需减仓或平仓空头。

但需警惕“图表陷阱”:由于趋势线的绘制与识别难度较低,市场认知度广泛,部分大户可能故意制造“假突破”,如小幅跌破上升趋势线后快速拉回,或小幅突破下降趋势线后快速打压,诱骗跟风交易者入场。

因此,不可仅凭趋势线信号贸然操作,需结合基本面、量价关系、其他技术指标综合判断,确认突破的有效性。同时,需定期修正趋势线,随着趋势延续,波段高低点可能发生变化,需根据最新走势调整趋势线位置,确保其反映当前趋势特征。

11

图是死的,人是活的:技术分析的“灵活本质”

图表是历史走势的客观记录,技术理论是对过往市场规律的总结与提炼,但期货市场的核心参与者是“人”,不同认知水平、资金规模、风险偏好、交易风格的交易者,会基于自身判断做出决策,形成复杂多变的市场行为。

这种“人的主观性”决定了市场走势不会机械遵循某一种技术理论:即便跌破头肩顶的颈线,若后续多头资金突然入场,价格仍可能重新回升;即便强弱指数降至超卖区间,若市场恐慌情绪未缓解,价格仍可能继续下泻。

若迷信“技术信号绝对有效”,忽略人的主观能动性对市场的影响,终将被市场的随机性惩罚。

没有任何技术理论能“永远正确”,市场的生命力恰恰在于技术理论的“时而有效、时而失效”。

技术理论的价值在于提供“概率优势”,通过历史规律判断当前走势的大概率方向,而非“确定性结论”。交易者需清醒认知技术是辅助决策的工具,而非束缚思维的教条;对走势的判断只能是“部分正确、一时正确”,不存在“包赚不赔”的技术体系。

在实战中,需根据市场实时变化动态调整策略:当技术信号与市场实际走势背离时,需反思信号失效的原因,而非固执坚守技术理论;同时,需结合自身交易风格与风险承受能力,对技术信号进行筛选与适配,形成个性化的判断逻辑。

12

可以参考,不能迷信:技术工具的“边界认知”

期货交易的分析工具繁多,从K线形态、趋势线、移动平均线,到量价分析、强弱指数、波浪理论、随机指标等,每种工具都有其独特的逻辑价值与适用场景,但无一能“覆盖所有市场情况”,任何技术工具都存在“死角”,都有“灵验片段”与“失效阶段”,不存在“绝对准确”的测市方法。

这是因为,技术工具的构建基于“历史会重演”的假设,但市场是动态演变的,资金结构、参与者构成、外部环境的变化,都会导致历史规律的适用性下降。

以强弱指数为例,其核心逻辑是通过价格波动幅度判断市场超买超卖状态,通常认为RSI超过80为超买、低于20为超卖,但在极端行情中,超买后可能继续超买、超卖后可能继续超卖,此时,RSI的“超买超卖区间”已无法反映市场真实情绪,若迷信该指标入场,极易陷入逆势持仓。再如形态分析,头肩顶、双顶等形态虽为可靠反转信号,但在震荡行情中,极可能形成“假形态”,如价格跌破颈线后快速回踩,重新站上颈线,若据此操作,易被虚假信号误导。

因此,对技术工具的态度应是“参考而非迷信”:首先,需明确每种工具的适用场景与局限性,如趋势线适用于单边趋势、RSI适用于震荡行情,避免在不适宜的场景中强行使用;其次,需将多种技术工具结合使用,通过“信号共振”提高决策准确性,如趋势线突破时,若量价同步配合、RSI脱离极端区间,信号有效性更高;最后,不可死抱教条、按图索骥,需结合市场整体环境动态调整判断,将技术分析融入整体交易框架,而非孤立依赖某一种工具。

13

不盲从专家:交易决策的“自主核心”

在期货市场中,部分交易者习惯于将专家意见作为决策依据,专家评论看好便跟风买入,专家意见看淡便急忙卖出,这种“人云亦云”的操作方式,本质是对自身决策能力的放弃,既无法建立独立的交易逻辑,也难以应对市场的复杂变化。

不可否认,被称为“专家”的群体,或具备高深的理论造诣、或拥有丰富的实战经验、或掌握更多的市场信息,其分析观点可能为交易者提供参考视角,但“专家”并非“市场先知”,其判断仍受时空局限与认知偏差的影响,不可能“次次准确”。

从逻辑来看,若专家真能“精准预测市场、包赚不赔”,其早已通过交易积累巨额财富,而非依赖评论、讲座等方式获取收益,市场的本质是“零和博弈”,盈利的前提是有人亏损,不存在“人人盈利”的专家策略。

此外,专家意见的发布往往存在“滞后性”,当专家观点公开时,市场可能已提前消化相关信息,此时跟风入场,极可能成为“接盘者”;同时,部分专家意见可能存在“立场偏向”,如为配合某类资金的操作而发布倾向性观点,盲目跟随易陷入陷阱。

盲从专家的最大风险,是失去对市场的独立判断能力,当行情与专家意见背离时,交易者往往手足无措,既不知如何调整策略,也无法判断风险所在。

因此,交易者要建立“自主决策”的核心意识:可借鉴专家的分析逻辑与视角,但需通过自身研究验证观点的合理性,如结合基本面、技术面判断专家观点是否符合市场实际。

逐步构建自身的交易系统,将专家意见作为“参考项”而非“决策项”,通过实战不断优化系统,形成稳定的决策框架,最后,对自身决策负责,无论盈利还是亏损,均需总结经验教训,逐步提升独立判断能力,避免将亏损归咎于专家意见,真正实现“我的交易我做主”。

14

结语

期货交易的“顺势而为”,是对市场规律的敬畏,更是对自身技术认知与决策能力的自信。

上述经典技术与理念,并非僵化的“操作手册”,是理解市场运行的“底层逻辑”,从震荡突破的能量积蓄,到量价互动的动力与方向,从形态信号的情绪演变,到技术工具的边界认知,每一项技术的核心,都是对市场本质的解读。

唯有吃透这些逻辑,分清趋势的真伪、识别信号的有效与无效,同时保持操作的灵活与决策的独立,不迷信技术、不盲从专家,才能真正看懂“势”的方向,让每一次操作都建立在理性判断的基础上,而非侥幸的赌博,这既是期货交易的生存之道,也是实现长期盈利的核心前提。

友情提示:以上观点仅做为学习交流使用,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎